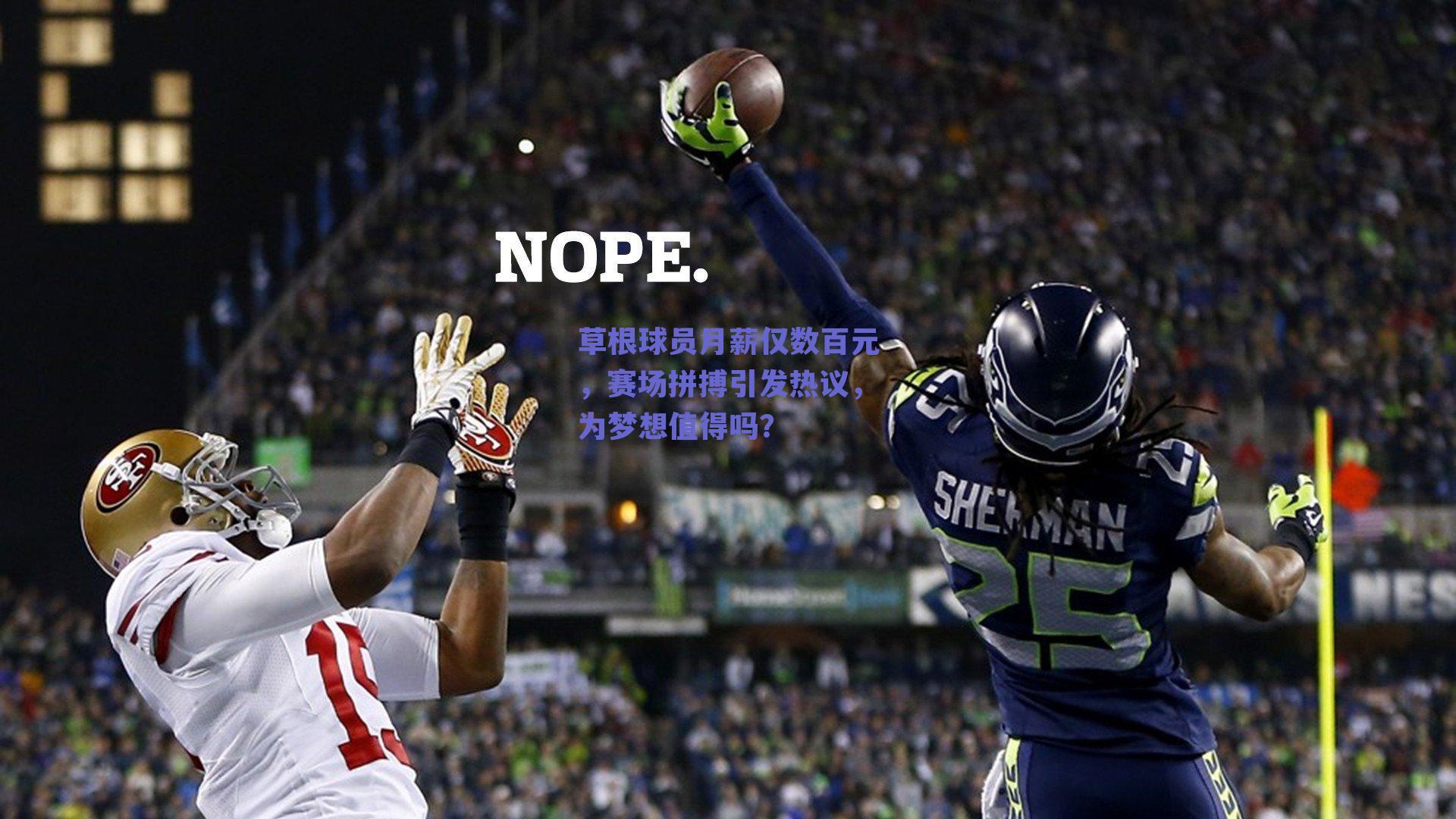

在职业体育的光环之外,有一片被遗忘的赛场——那里没有天价合同,没有山呼海啸的喝彩,只有一群怀揣梦想的普通人,用微薄的收入支撑着对运动的热爱,一场业余足球联赛的采访视频在网络上悄然走红,画面中,一名浑身泥泞的球员在雨中奋力拼抢,赛后面对镜头时,他轻描淡写地说:“一个月几百块,你玩什么命啊?”这句带着自嘲与坚韧的感慨,瞬间击中了无数网友的内心,也让草根体育的生存现状成为社会关注的焦点。

“几百块”背后的现实困境

这名球员名叫李志远,今年28岁,白天是某物流公司的仓库管理员,晚上和周末则化身城南业余足球队的后卫,他的月薪仅3000元,而球队每月发放的补贴只有500元,除去交通、装备和饮食开销,几乎所剩无几,当被问及为何坚持时,他苦笑道:“踢球是我的命,但生活不会因为梦想而对你手下留情。”

李志远的经历并非个例,据2024年《中国草根体育生态调查报告》显示,全国业余联赛中超过六成的球员月均体育相关收入低于800元,近三成球员需靠兼职维持生计,训练场地租金上涨、装备成本增加,以及缺乏商业赞助,让许多业余俱乐部举步维艰,某俱乐部负责人坦言:“我们最大的‘赞助商’是球员们的自掏腰包。”

梦想与生存的拉锯战

在竞技体育的金字塔顶端,明星运动员的代言费动辄千万,而塔基的草根球员却面临“用爱发电”的尴尬,25岁的女篮运动员王雨晴曾在职业队试训失败后转入业余联赛,如今她白天在幼儿园当老师,晚上带队训练。“一场比赛补贴不够买一双球鞋,”她说,“但站在球场上的那一刻,我觉得自己还活着。”

这种矛盾的心理在草根体育圈极为普遍,心理学家张明教授分析:“体育运动对个体而言是自我实现的途径,但当经济回报与付出严重失衡时,长期的压力可能导致自我怀疑或倦怠。”也有研究指出,草根运动员的幸福感往往高于普通人群——团队归属感与目标感成了他们的精神支柱。

科技与社群:草根体育的新机遇

尽管挑战重重,但草根体育的生态正在悄然改变,2025年以来,数字平台为业余赛事带来了更多可能性,某短视频平台推出的“全民赛事直播计划”,已帮助超过2000支业余球队获得线上曝光,部分球队通过直播打赏和广告分成年增收数万元,智能穿戴设备的普及让训练数据可视化,吸引了科技公司的关注,某运动品牌近期宣布将赞助10支低级别联赛球队,并提供定制化装备。

社群力量同样不可小觑,在成都,一支由外卖骑手组成的篮球队通过众筹参加了全国业余联赛;在广州,老年门球爱好者通过社区互助基金解决了场地费用问题,这些案例证明,草根体育的韧性源于人与人之间的联结。

社会反思:我们需要怎样的体育文化?

李志远的故事发酵后,网络上掀起了一场关于体育价值的讨论,有网友感叹:“他们拼的是命,赚的是情怀!”也有人质疑:“当梦想被现实绑架,这样的坚持是否值得?”

体育学者陈琳认为,草根体育是全民健身的基石,但其价值长期被忽视:“如果社会只关注金牌与商业价值,体育精神将逐渐萎缩,我们需要建立更完善的支持体系,比如税收优惠鼓励企业赞助业余俱乐部,或将公共体育资源向草根倾斜。”

年轻一代的体育观正在转变,00后球员刘子轩表示:“我们不再把体育当成唯一的出路,而是把它当作生活的一部分,即使只有几百块,我也愿意为这份热爱买单。”

未来的微光

随着政策与技术的双轮驱动,草根体育的未来或许并非一片灰暗,2025年,国家体育总局计划推出“草根联赛升级计划”,拟通过数字化管理、培训补贴和赛事IP开发,提升业余运动员的保障水平,元宇宙概念的兴起,让虚拟赛事与实体运动结合成为可能,草根球员或许能通过创新模式打破收入困局。

李志远仍在雨中奔跑,他的球队今年打进了地区联赛四强,尽管奖金不过千元,但更衣室里挂着的横幅上写着一行字:“有些东西,钱买不来。”

那句“一个月几百块,你玩什么命啊”的背后,不是妥协,而是宣言——在梦想与现实的裂缝中,总有人愿意为热爱坚守,正如一位网友的留言:“他们踢的不是球,是平凡生活里的英雄主义。”